もう少し、モーツァルトのソナタK.331の浄書ミス問題について書いてみたいと思います。

モーツァルトの自筆譜を、「これを自分が浄書するのだ」という気分で眺めてみると、改めて浄書という仕事の微妙な立ち位置を痛感させられます。

作編曲家の方からの原稿を清書するにあたっていちばん難しいのは、ある箇所が「意図的にそうされた」ものであるのか、「アイテムの単純な付け忘れや書き間違い」によるものであるのか、「書くのは面倒だから省略したけど、そちらで適宜補っておいてね」というお願いがこもったものであるのか、判断がつかないときです。

通常、こういったケースでは、編集者を通して作編曲家に真意を確認することになりますが、何をどの程度まで確認するのかというのが、実は難しいことが多いのです。

その作編曲家とのお付き合いが長く、書法、楽譜の書き癖を熟知していれば、ある程度編集・浄書側で正解を予測できる場合もあります。また、明らかな書き間違いと判断できる場合ももちろんあります。しかし、アーティキュレーションのかけ方など楽曲の個性に強く関連するもの、音楽的に新しい試みである可能性がある場合、意図的に一般的な書法から外れた曲運びがされた可能性がある場合などには、編集・浄書側で勝手な判断をすることはできません。

出てきた疑問点を、ひとつひとつ馬鹿正直に確認をするとなれば、質問事項が膨大になってしまうことも珍しくありません。いろいろな可能性を考慮しながら、最低限の質問でできるだけ多くの疑問点をカバーすること、編集・浄書側で直しても構わないところとそうでないところとを的確に峻別することが、出版社側に求められる大事な機能であり、それを適切に行わなければ、作編曲家の意図しない楽譜が世に出てしまう可能性は常に残るのです。

K.331については、2015年にヘンレ版、2016年にウィーン原典版、2017年にベーレンライター版が出ていますが、スラーやアルペジオなど、各社で一部の記譜が異なるのは、本当の正解を知る術がない中で、校訂者、研究者、編集・浄書者の間で、上記のような問題について細かい協議がなされた結果といえます。

特に脚注もなく、こうした違いが表れている箇所も複数ありますが、こうした箇所には、必ず、一貫した編集方針が表れているものです。何をもって自筆譜と異なる/同じ記譜をしているのか、なぜ現代において一般的な表記にしたのか/敢えてしなかったのか、編集者や校訂者のモーツァルト観、楽曲についての理解が如実に現れるところとも言えます。原典版では、脚注へ注目が集まることも多いですが、原典版どうしを比べていろんな想像を働かせることもまた、原典版ならではの楽しみと言えるかもしれません。

最後に、前記事への補足を。K.331について起こった、浄書ミスやその後の意図的な書き換え問題について、歴史的な背景を少しだけ整理しておきたいと思います。

写譜師の存在

モーツァルトの時代は、現在とは少し違った出版慣習がありました。作曲家と出版社の間に、「写譜師」が介在することが一般的だったのです。それは、専門の写譜師であることもあれば、作曲家の弟子がその役を担っている場合もありました。

作曲家のかいたものが出版社に渡されるにあたって、写譜の段階で新たな指示記号が付け加えられたり、音が直されたりすることも珍しくありませんでした。モーツァルトのK.331の自筆譜についても、自筆譜にはないデュナーミク指示やアーティキュレーション指示が、出版社に渡された写譜には付いていたと思われることが知られています。

この慣習には、多忙な作曲家の負担をある程度減らすことができるメリットもありましたが、写譜の段階で予想外の誤記が生じる可能性や、責任の所在が不明確になるという問題もありました。モーツァルトは、写譜師の仕事を比較的厳しくチェックする習慣であったようですが、こと、このK.331(および同時に出版されたK.330、K.332)に関しては、おそらくチェックが行き届いていなかったのではないかと思われる印刷ミスが多発しています(たとえば、自筆譜では区別のつかないコロッターヴァ指示とオッターヴァ指示が、初版譜においてそのまま浄書され、初版校訂版で新たに直されています。ごく一部の音価や音高のミスとは異なり、演奏効果が大きく変わるこうした箇所の間違いを作曲家自身が見逃すとはなかなか考えられません)。

モーツァルトの時代は、楽譜出版が広く世間に普及していく過渡期にもあたり、それまで楽譜出版に類似する役割を担っていた写譜師と作曲家、そして出版社との関係は複雑なものでした。写譜師が、作曲家から受け取った楽譜を勝手に別の出版社で、あるいは自ら出版してしまう事件も頻発していました。次に述べる作曲家の権利の話とも関わりますが、作曲家の意図通りの形で楽譜が出版されることが、大変難しい時代だったといえます。

著作権問題

モーツァルトの時代、著作権に対する意識は決して高いものとはいえませんでした。作家自身も、自らの創作に対する権利意識は曖昧であることが多かったようです。

写譜師が勝手に海賊版を出版することを規制するルールも存在しませんでしたし、そもそも「ある楽曲を出版する」ということは、「出版社に楽曲を売却する=作曲者が自らの権利を放棄する」ことである場合も珍しくありませんでした。いちど譲渡されてしまえば、たとえば楽曲のアレンジや一部改変を認めるか、出版の差し止め要求に応じるかといった事柄については、出版社側に圧倒的な決定権があったのです。

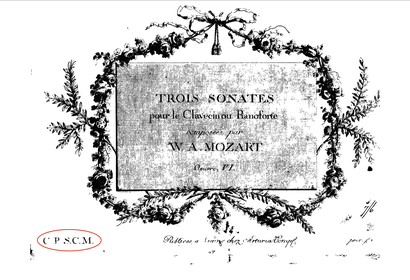

そして、その出版社に後ろ盾を与えたのが、時の為政者でした。アルタリア社の楽譜には、上図の赤で囲った部分のように「C. P. S. C. M」とのサインがあります。これはcum Privilegio Sacrae Cesareae Majestatisの略で、アルタリア社がハプスブルク帝国から出版特権を与えられたことを示すものです。こうした看板のもとに、買い取った楽曲についてのあらゆる権利が、出版社に認められていたのでした。

後に、アルタリア社はベートーヴェンと、弦楽五重奏曲 作品29の出版権をめぐり裁判で争うことになりますが、その判決は、ベートーヴェン本人の許可がないにもかかわらず、当該曲を献呈されたフリース伯爵の許可をもって、アルタリア社の出版を是と認めるというものでした。こうした事柄からも、作曲家の意図を正しく後世に伝えることが、当時いかに難しかったかがよくわかると思います。

モーツァルトの楽曲については、1830年ごろよりアルタリアの楽譜事業が実質閉鎖となり、その後はブライトコプフ・ウント・ヘルテル社をはじめとした各社で出版が行われるようになりましたが、この頃も著作権についての議論は十分に進んでいたとはいえませんでした。ここで、自筆譜と大きく異なる改訂がさらに施されるに至り、よく知られたK.331の姿ができあがっていきます。

著作権について、現代に通ずる一般的な了解ができあがるのは、モーツァルトの時代から約1世紀を経た19世紀末、ベルヌ条約の締結を経てのことでした。