2014年、モーツァルトのソナタK.331(300i)の自筆譜が発見されたことが大きなニュースとなりましたね。

この自筆譜の発見により、初版:アルタリア版における浄書ミスによる誤謬、その後の校訂版における誤った修正の存在が明らかにされました。浄書を手がける者にとっても興味深いニュースでしたが、その後2015年に、この発見についての専用サイトが立ち上げられていたのですね。

ぜひ自筆譜のコピーを見たいとの要望が相次いだことにより、公開が決まったとのこと。こうして離れた場所にいながら、モーツァルトの自筆譜(のコピー)に触れることができる時代にいるありがたさを感じます。

日々、浄書のお仕事をしていますと、このソナタにおいて起きた「浄書ミス」については、何とも複雑な感慨を覚えます。もちろん、あってはならないことですので、現実のお仕事では改めて気を引き締めておりますが、同時に、「わかるなあ」という気持ちも捨て切れないのです。

このソナタで起こっていたのは、ソプラノ記号で読むべき音が、あたかもト音記号で読んだかのように誤って浄書されていた(実際の音より3度高く浄書されてしまっていた)、というものでした。

当時、作曲家の書く楽譜には、多種多様な音部記号が使われるのが普通でした。紙が非常に貴重な時代。加線が増えればそれだけ上下のマージン(五線の間隔)を空けねばならないため、最小のスペースで書くために、加線が少なくてすむ音部記号で書く習慣が一般的だったようです。

逆に、出版物となれば、多くの人に理解しやすい形を取らなくてはなりません。音部記号の頻繁な変更や不統一はできるだけ避けたいものです。ゆえに出版社は、作曲家がさまざまな音部記号で記した楽曲を、各楽器で統一された音部記号に修正しながら浄書を行わなければなりませんでした。

現代の浄書でも、スコア浄書や移調浄書など、音部記号の混在や音高の変更を伴う浄書は、ミスが起きやすい分野であり、大変気を遣いますが、当時の浄書法を鑑みると、その大変さは今の比ではなかったものと思います。

件のソナタの初版は、初期の銅版印刷により作られました。

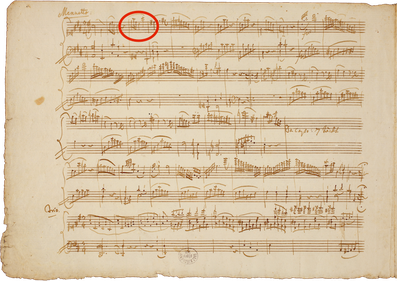

初版の表紙(左)を見ていただくと、銅版印刷の特徴がよく出ています。地に色がついた四角い囲み部分に細かい彫り痕が見られます。陰影が非常に細やかで、銅版印刷ならではの風格です。そして、楽譜部分に目を向けますと(右)、”手書き感”がかなりあることがお分かりいただけるでしょうか。音部記号や符頭など、使用頻度の非常に高いものについては版刻(銅板に金属の判子をつかって刻印する)がされていた可能性もありますが、発想標語やデュナーミクの指示、符尾など、楽譜のかなりの部分が手彫りで作られていることが見てとれます。

(画像はいずれも、IMSLP所蔵のアルタリア初版をお借りしました)

実際の作業では、反転した楽譜を彫りつけていきますので、浄書家が作り上げるのは下の図(左)のようなものになります。(IMSLP所蔵のアルタリア初版の画像に反転加工をし、銅版の色に地色を近づけて版下イメージとしています)

作曲者の手稿譜(右)を、自分で左のような形に写し取っていくことを考えてみると、さまざまな「変更」を同時に行わなくてはならないことがお分かりいただけるかと思います。

・音部記号の変更に対応

・作曲家独特の筆致(符尾の位置や向き、声部の使い分け、省略表記など)を万人に理解しやすい形に置換

・各アイテムが良いバランスで配置できるように、レイアウトや小節割を変更

・楽譜を水平方向に反転

銅板へのある程度の下書きや台割表など、作業の補助となる資料はもちろんあったものと思います。しかし、これだけのことに目を配りながら、各アイテムをひとつひとつフリーハンドで彫りつけていく作業が、どれだけの根気と集中力を要するものであったかはご想像いただけるのではないでしょうか。

ここで、浄書ミスが起きた箇所(上図赤丸で囲った部分)に目を向けますと、モーツァルトが「最初に戻り、7小節目まで繰り返し(Da Capo: 7 Täckt)」と文章で書き記していたところを、改めて小節に起こした際に起こった誤りであったことがわかります。

主題のごくごく一部だけを繰り返すために反復記号を用いることは、演奏者にとって決して読みやすい書き方とは言えません。改めて小節を起こす判断は適切なものであったと思います。しかし、原稿では楽譜の冒頭部分にあったものをページ途中に改めて起こしていく作業になりますので、作業者の目線は、それまでとは違うところを往復しなくてはなりません。これは、普段浄書を行う実感からしても、「やりにくい」「気を遣う」作業です。

ふっと、「今、自分がソプラノ記号の譜面をト音記号に起こしている」ことが意識の外に飛んでしまった浄書家の気持ちが、少しわかるような気がする、そんな人間的なミスなのです。

もちろん、あってはならないことなのは大前提ですし、その後、この誤った浄書をもとに、のちの校訂者の手で、冒頭部分の正しい表記まで3度上の誤った音に直された楽譜が出てきてしまったことは、大変残念なことです(もちろん、初版譜出版までの間に、出版社と作者との間で校正のやり取りがあった結果、音が直されていた可能性も100%否定はできません。神戸モーツァルト研究会の資料にも、そうした可能性が残り得ることが紹介されています)。

ちなみに、当時のアルタリア社のスター浄書家といえば、Anton Hubertyという人物でした。フランスでヴィオラ・ダモーレ奏者として活躍していましたが、エングレービング(銅板浄書)についても造詣が深く、40歳を過ぎてウィーンに渡り、当地に楽譜の銅板印刷を広めた功労者です。その浄書にはメリハリがあり、符鈎や連桁をはじめとした直線や曲線の彫刻にも曖昧なところがありません。アイテム配置のバランスの良さも特徴です。

モーツァルトのソナタに話を戻すと、この曲の初版譜の浄書はおそらく別の職人の手によるものです(符尾や連桁が斜めに打たれていたり、二分音符の符尾位置が旧式(計量記譜時代からの流れでよく見られた配置)であったり、アイテムどうしが重なっていたりという特徴は、Hubertyの浄書にはあり得ないスタイルです)。が、その後アルタリア社はこっそり(?)ほとんどのページに再浄書を施した改訂版を出しています。この再浄書のほとんどが、Hubertyの浄書スタイルに基づいており、Huberty Sculpsと呼ばれる特徴的なサインはないものの、おそらくHubertyとその弟子による浄書であると思われます(おそらくHuberty自身の手によると思われる部分は、テキスト・調号・臨時記号の字体も活字と同等のきっちりとした美しさを有しています)。初版と初版改定版を比べると、浄書の美しさ、丁寧さでは明らかに改訂版に軍配があがると言えるでしょう。

改訂の内容は、音価の明らかな誤り(1小節内の音価が拍子と一致していない)の修正、オッターヴァ(8va)指示のコロッターヴァ(coll' 8va)への書き換えなど多岐に渡ります。初版の出版後に多くの問題が発覚し、熟練した職人であるHubertyが修正に乗り出すことになったのだと思われます。

もしも最初から、Huberty自身が初版の浄書を手がけていたら、今に伝わる楽譜の姿はもっと変わっていたのでしょうか。歴史にもしもはありませんが、ふと思いを馳せてしまいます。

浄書という仕事の責任の重さについて、改めて考えさせられる「事件」でした。